Apostolische Gemeinschaft: Unterschied zwischen den Versionen

Volker (Diskussion | Beiträge) (→Ökumene: Landes-ACKs) |

Volker (Diskussion | Beiträge) (→Ökumene: Aufnahme in die Bundes-ACK als Vollmitglied) |

||

| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 29: | Zeile 29: | ||

|} | |} | ||

| − | Die '''Apostolische Gemeinschaft''' versteht sich als [[Freikirche]] und Abteilung innerhalb der Kirche Jesu Christi. Sie ist eine Abspaltung der [[Neuapostolische Kirche|Neuapostolischen Kirche]] und hat ihre Wurzeln in den [[katholisch-apostolische Gemeinden|katholisch-apostolischen Gemeinden]]. Die Gemeinschaft wurde am 24. Januar 1955 in Düsseldorf gegründet. Auslöser war der [[Ausschluss]] des Bezirksapostels [[Peter Kuhlen]] sowie der Apostel [[Siegfried Dehmel]] und [[Ernst Dunkmann]] aus der Neuapostolischen Kirche. Die Apostolische Gemeinschaft ist als eingetragener Verein organisiert und im Vereinsregister der Stadt Düsseldorf eingetragen. Per 31. Dezember 2010 gehörten ihr in Deutschland 5.559 Mitglieder in 74 Gemeinden an, davon entfielen 673 Mitglieder (Stand: 31.12.2013) auf das Gebiet des ehemaligen [[Reformiert-Apostolischer Gemeindebund|Reformiert-Apostolischen Gemeindebundes]]. Ein für Freikirchen eher niedriger Anteil von etwa 40% davon ist aktiv, so dass rund | + | Die '''Apostolische Gemeinschaft''' versteht sich als [[Freikirche]] und Abteilung innerhalb der Kirche Jesu Christi. Sie ist eine Abspaltung der [[Neuapostolische Kirche|Neuapostolischen Kirche]] und hat ihre Wurzeln in den [[katholisch-apostolische Gemeinden|katholisch-apostolischen Gemeinden]]. Die Gemeinschaft wurde am 24. Januar 1955 in Düsseldorf gegründet. Auslöser war der [[Ausschluss]] des Bezirksapostels [[Peter Kuhlen]] sowie der Apostel [[Siegfried Dehmel]] und [[Ernst Dunkmann]] aus der Neuapostolischen Kirche. Die Apostolische Gemeinschaft ist als eingetragener Verein organisiert und im Vereinsregister der Stadt Düsseldorf eingetragen. Hielten sich nach der Trennung ca. 12.000 Personen zur Gemeinschaft, ist die Mitgliederzahl inzwischen auf unter 3.000 gefallen. Per 31. Dezember 2010 gehörten ihr in Deutschland noch 5.559 Mitglieder in 74 Gemeinden an, davon entfielen 673 Mitglieder (Stand: 31.12.2013) auf das Gebiet des ehemaligen [[Reformiert-Apostolischer Gemeindebund|Reformiert-Apostolischen Gemeindebundes]]. Ein für Freikirchen eher niedriger Anteil von etwa 40% davon ist aktiv, so dass rund 1.300 Mitglieder regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen. Das Hauptverbreitungsgebiet ist das Rhein- und Vogtland sowie Sachsen. In Nord- und Süddeutschland bestehen Diasporagemeinden. |

==Geschichte== | ==Geschichte== | ||

| Zeile 61: | Zeile 61: | ||

==Gliederung== | ==Gliederung== | ||

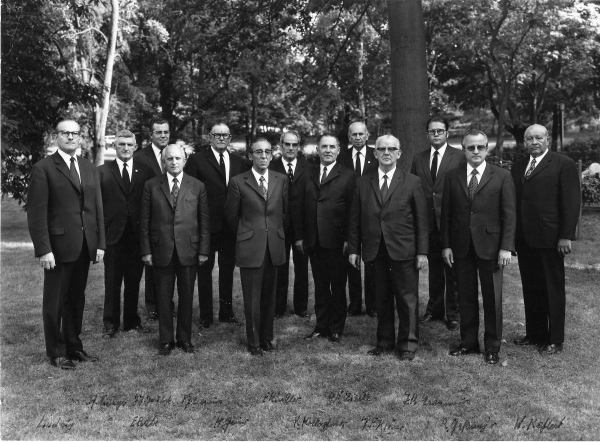

[[Datei:Die Apostel der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften um 1973.jpg|thumb|right|Die Apostel der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften um 1973]] | [[Datei:Die Apostel der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften um 1973.jpg|thumb|right|Die Apostel der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften um 1973]] | ||

| − | Zum 1. Januar 2019 trat eine Strukurreform in Kraft. Ziel sind selbständig lebensfähige Gemeinden. Daher werden die bisherigen zwei Apostelbezirke und die 10 Bezirke aufgelöst. Die Gemeinden werden | + | Zum 1. Januar 2019 trat eine Strukurreform in Kraft. Ziel sind selbständig lebensfähige Gemeinden. Daher werden die bisherigen noch zwei Apostelbezirke und die 10 Bezirke aufgelöst. Die Gemeinden werden selbständiger werden und sind künftig zur Koordination und Bewältigung gemeinsamer Aufgaben in drei [[Regionalkonferenz]]en ([[Regionalkonferenz Nord|Nord]], [[Regionalkonferenz West|West]], [[Regionalkonferenz Südost|Südost]]) aufgeteilt. Ab dem 1. Januar 2019 gibt es keine Apostelbezirke und somit keine regionale Zuständigkeit der Apostel mehr. Die [[Kirchenleitung]], bestehend aus den Aposteln [[Armin Groß]] und [[Ulrich Hykes]], sowie den Bischöfen [[Jörg Habekost]], [[Elke Heckmann]] und [[Ulrich Keller]] sind gemeinsam für alle Gemeinden zuständig. |

Zum 1. Januar 2018 war die Gemeinschaft bereits auf zwei Apostelbezirke reduziert worden. Die Apostolische Gemeinschaft ist in Deutschland aktiv und war seit dem 1. Januar 2017 in drei Apostelbezirke mit 10 Bezirken gegliedert (siehe: [[Liste der Gemeinden der Apostolischen Gemeinschaft]]): | Zum 1. Januar 2018 war die Gemeinschaft bereits auf zwei Apostelbezirke reduziert worden. Die Apostolische Gemeinschaft ist in Deutschland aktiv und war seit dem 1. Januar 2017 in drei Apostelbezirke mit 10 Bezirken gegliedert (siehe: [[Liste der Gemeinden der Apostolischen Gemeinschaft]]): | ||

| Zeile 74: | Zeile 74: | ||

Jeder Apostelbezirk wurde normalerweise von einem Apostel geleitet. Der Apostelbezirk Süddeutschland war jedoch seit 2004 und der Bezirk Ostdeutschland war 2006/2007 vakant. Daher wurden im Oktober 2006 die Apostelbereiche West-Süd und Nord-Ost eingeführt. Der Bezirk West-Süd umfasste die Apostelbezirke Düsseldorf und Süddeutschland mit Apostel [[Wilfried Baron]] und dem am 4. November 2007 ordinierten Apostel [[Armin Groß]]. Groß hatte 2008 nach der Ruhesetzung des Apostels Baron am 9. November die Betreuung des Bezirks West-Süd übernommen. Ihm stand der im November 2006 ordinierte Bischof Ulrich Hykes (Düsseldorf) helfend zur Seite. Der Bezirk Saarland stand seit dem 1. Juni 2007 unter der geistlichen Leitung von Apostel Schaeffer aus Frankreich, gehört organisatorisch jedoch weiterhin zur Apostolischen Gemeinschaft in Deutschland. Der Bezirk Nord-Ost umfasste bis 1. Juli 2007 die Apostelbezirke Duisburg/Norddeutschland und Ostdeutschland. Sie werden von Apostel [[Matthias Knauth]] geleitet, dem der Bischof Viktor Raus zur Seite steht. Seit dem 1. Juli 2007 hatte der Apostelbezirk Ostdeutschland mit dem bisherigen Bischof Gert Loose wieder einen eigenen Apostel. Apostel [[Detlef Lieberth]], der bis Oktober 2006 den Apostelbezirk Köln mit den Bezirken Köln, Düren und Essen betreute, ist für Verwaltungs- und Gemeindeentwicklungsaufgaben zuständig und hatte keine Bezirksverantwortung mehr. | Jeder Apostelbezirk wurde normalerweise von einem Apostel geleitet. Der Apostelbezirk Süddeutschland war jedoch seit 2004 und der Bezirk Ostdeutschland war 2006/2007 vakant. Daher wurden im Oktober 2006 die Apostelbereiche West-Süd und Nord-Ost eingeführt. Der Bezirk West-Süd umfasste die Apostelbezirke Düsseldorf und Süddeutschland mit Apostel [[Wilfried Baron]] und dem am 4. November 2007 ordinierten Apostel [[Armin Groß]]. Groß hatte 2008 nach der Ruhesetzung des Apostels Baron am 9. November die Betreuung des Bezirks West-Süd übernommen. Ihm stand der im November 2006 ordinierte Bischof Ulrich Hykes (Düsseldorf) helfend zur Seite. Der Bezirk Saarland stand seit dem 1. Juni 2007 unter der geistlichen Leitung von Apostel Schaeffer aus Frankreich, gehört organisatorisch jedoch weiterhin zur Apostolischen Gemeinschaft in Deutschland. Der Bezirk Nord-Ost umfasste bis 1. Juli 2007 die Apostelbezirke Duisburg/Norddeutschland und Ostdeutschland. Sie werden von Apostel [[Matthias Knauth]] geleitet, dem der Bischof Viktor Raus zur Seite steht. Seit dem 1. Juli 2007 hatte der Apostelbezirk Ostdeutschland mit dem bisherigen Bischof Gert Loose wieder einen eigenen Apostel. Apostel [[Detlef Lieberth]], der bis Oktober 2006 den Apostelbezirk Köln mit den Bezirken Köln, Düren und Essen betreute, ist für Verwaltungs- und Gemeindeentwicklungsaufgaben zuständig und hatte keine Bezirksverantwortung mehr. | ||

| − | Die Bezirke wurden meist von Ältesten geleitet, einige aber auch vom Bischof oder Apostel. Die Apostel, Bischöfe und Ältesten zusammen bilden den Vorstand der Gemeinschaft. Die Delegiertenversammlung beschließt Satzungsänderungen, nimmt den Jahresbericht der Geschäftsleitung entgegen und erteilt ihr Entlastung. Im Juni 2015 erfolgte die erste Ordination einer Ältesten für den Bezirk Vogtland, womit die erste Frau in den Vorstand einzog. Die Delegierten werden alle fünf Jahre von den Mitgliedern gewählt | + | Die Bezirke wurden meist von Ältesten geleitet, einige aber auch vom Bischof oder Apostel. Die Apostel, Bischöfe und Ältesten zusammen bilden den Vorstand der Gemeinschaft. Die Delegiertenversammlung beschließt Satzungsänderungen, nimmt den Jahresbericht der Geschäftsleitung entgegen und erteilt ihr Entlastung. Im Juni 2015 erfolgte die erste Ordination einer Ältesten für den Bezirk Vogtland, womit die erste Frau in den Vorstand einzog. Die Delegierten werden alle fünf Jahre von den Mitgliedern gewählt. Dabei wurde pro Bezirk für je angefangene 500 Mitglieder ein Delegierter gewählt. Ordentliche Delegiertenversammlungen finden einmal jährlich statt. Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus: dem Vorstand, den in den Mitgliederversammlungen gewählten Delegierten, dem vom Vorstand berufenen Jugendsekretär und den Vertretern der Jugendverbände. Im Mai 2012 wurde eine Satzungsänderung beschlossen, die u.a. ab der Delegiertenwahl 2017 einen Delegierten pro 300 Mitglieder vorsah. Durch die Auflösung der Bezirke erfolgte für die Delegiertenwahl 2022 eine Einteilung in sieben Wahlkreise, die mindestens je 200 Mitglieder umfassen. |

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

| Zeile 100: | Zeile 100: | ||

Die [[Theologie]] der Apostolischen Gemeinschaft entsprach ursprünglich der der [[Neuapostolische Kirche|Neuapostolischen Kirche]]. | Die [[Theologie]] der Apostolischen Gemeinschaft entsprach ursprünglich der der [[Neuapostolische Kirche|Neuapostolischen Kirche]]. | ||

| − | Neben strukturellen Veränderungen wurden in der Gemeinschaft insbesondere seit den 1970er Jahren wesentliche Neuorientierungen und Reformen in theologischen Fragen vorgenommen, besonders im [[Kirche (Organisation)|Kirchen-]], Amts- und [[Sakrament|Sakramentsverständnis]]. In der ersten Phase stand die Loslösung von spezifisch neuapostolischen Vorstellungen, insbesondere zum Amtsverständnis im Vordergrund, in einer zweiten Phase - ab Mitte der 1980er Jahre - versuchte man partiell eine Rückführung auf Vorstellungen der [[katholisch-apostolische Gemeinden|katholisch-apostolischen Gemeinden]] und der [[Notae ecclesiae]]. Ein Lehrwerk ''Was wir glauben'' in zwei Bänden (1984 und 1991) stellt die Lehre dar. Die die Sakramente betreffenden Teile sind im Juli 2005 durch eine neue Veröffentlichung ersetzt worden. Ebenso wurde als Glaubensbekenntnis das [[Apostolisches Glaubensbekenntnis|Apostolicum]] in seiner lutherischen Fassung eingeführt. | + | Neben strukturellen Veränderungen wurden in der Gemeinschaft insbesondere seit den 1970er Jahren wesentliche Neuorientierungen und Reformen in theologischen Fragen vorgenommen, besonders im [[Kirche (Organisation)|Kirchen-]], Amts- und [[Sakrament|Sakramentsverständnis]]. In der ersten Phase stand die Loslösung von spezifisch neuapostolischen Vorstellungen, insbesondere zum Amtsverständnis im Vordergrund, in einer zweiten Phase - ab Mitte der 1980er Jahre - versuchte man partiell eine Rückführung auf Vorstellungen der [[katholisch-apostolische Gemeinden|katholisch-apostolischen Gemeinden]] und der [[Notae ecclesiae]]. Ein Lehrwerk ''Was wir glauben'' in zwei Bänden (1984 und 1991) stellt die Lehre dar. Die die Sakramente betreffenden Teile sind im Juli 2005 durch eine neue Veröffentlichung ersetzt worden. Ebenso wurde als Glaubensbekenntnis das [[Apostolisches Glaubensbekenntnis|Apostolicum]] in seiner lutherischen Fassung eingeführt. Die ersten drei Artikel galten bereits seit 1984 in leicht veränderter Form mit dem Zusatz von drei weiteren Artikeln. Diese wurden ersatzlos gestrichen. Seit 1992 wird überdies die ökumenische Version des [[Vaterunser]] in den Gemeinden gebetet. Im Jahre 2023 erschien der erste Band eines neuen Katechismus "Schrift und Glaube" mit dem Titel "Christliches Leben in Apostolischen Gemeinden". 2024 erschien der zweite Band mit dem Titel "Der Bund Gottes mit uns Menschen". Ein dritter Band ist in Arbeit. |

| − | Die ersten drei Artikel galten bereits seit 1984 in leicht veränderter Form mit dem Zusatz von drei weiteren Artikeln. Diese wurden ersatzlos gestrichen. Seit 1992 wird überdies die ökumenische Version des [[Vaterunser]] in den Gemeinden gebetet. | ||

| − | Die Theologie entspricht | + | Die Theologie entspricht heute überhaupt nicht mehr der der Neuapostolischen Kirche, sondern hat sich von dieser weit entfernt: |

===Kirchenverständnis=== | ===Kirchenverständnis=== | ||

| Zeile 121: | Zeile 120: | ||

*Im [[Abendmahl]] feiert sie die Erlösung von Sünden und Versöhnung mit Gott. Es ist ein Gedächtnismahl an das Opfer Jesu Christi, eine Tisch- und Lebensgemeinschaft mit dem gegenwärtigen Herrn und ein Ausblick in die Zukunft. | *Im [[Abendmahl]] feiert sie die Erlösung von Sünden und Versöhnung mit Gott. Es ist ein Gedächtnismahl an das Opfer Jesu Christi, eine Tisch- und Lebensgemeinschaft mit dem gegenwärtigen Herrn und ein Ausblick in die Zukunft. | ||

| − | *In der [[Versiegelung (Religion)|Versiegelung]] feiert sie den [[Heiliger Geist|Heiligen Geist]], der zu [[Pfingsten]] ausgegossen wurde. Durch diesen Geist handelt Gott am Menschen, in dem er ihn befähigt, Christus als seinen Herrn zu erkennen und im Glauben zu wachsen. Sie wird offiziell seit 2005 nicht mehr an Kindern durchgeführt, sondern wie die evangelische [[Konfirmation]] im jugendlichen Alter. Außerdem ist sie – ein Novum in apostolischen Gemeinden – nicht mehr an das Apostelamt gebunden. | + | *In der [[Versiegelung (Religion)|Versiegelung]] feiert sie den [[Heiliger Geist|Heiligen Geist]], der zu [[Pfingsten]] ausgegossen wurde. Durch diesen Geist handelt Gott am Menschen, in dem er ihn befähigt, Christus als seinen Herrn zu erkennen und im Glauben zu wachsen. Sie wird offiziell seit 2005 nicht mehr an Kindern durchgeführt, sondern wie die evangelische [[Konfirmation]] frühestens im jugendlichen Alter. Außerdem ist sie – ein Novum in apostolischen Gemeinden – nicht mehr an das Apostelamt gebunden, sondern kann von allen ordinierten Diensten (außer dem Diakon) gefeiert werden. |

| − | Im Alter von etwa 14 Jahren werden die jungen Gläubigen konfirmiert und übernehmen damit eigenverantwortlich das Taufgelübde ihrer Eltern. Weitere Segenshandlungen finden bei Trauung, Jubiläumshochzeiten und Trauerfeiern statt. | + | Im Alter von etwa 14 Jahren werden die jungen Gläubigen konfirmiert und übernehmen damit eigenverantwortlich das Taufgelübde ihrer Eltern. Weitere Segenshandlungen (Kausalen) finden bei Trauung, Jubiläumshochzeiten und Trauerfeiern statt. |

| − | + | Eine Monatszeitschrift ''[[Der Herold]]'' wurde seit 1954 herausgegeben und am 1. Januar 2010 durch eine neue Zweimonatszeitschrift namens [[BLICKPUNKT]] ersetzt. Zunächst war die schweizerische [[Vereinigung Apostolischer Christen]] verantwortlich, seit den 70er Jahren lag die Redaktion bei der Apostolischen Gemeinschaft in Düsseldorf. In den 1970er und 1980er Jahren gab es noch eine zweite Zeitschrift namens ''Blickpunkt'', die aber Anfang der 1990er mit dem ''Herold'' zusammengelegt wurde. Seit einigen Jahren erscheint der Blickpunkt als Jahresausgabe. | |

==Ämter== | ==Ämter== | ||

| Zeile 132: | Zeile 131: | ||

Die Apostolische Gemeinschaft kennt folgende Ämter: | Die Apostolische Gemeinschaft kennt folgende Ämter: | ||

| − | [[Apostel]], [[Bischof]], [[Ältester]], [[Evangelist (Prediger)|Evangelist]], [[Hirte]], | + | [[Apostel]], [[Bischof]], [[Ältester]], [[Evangelist (Prediger)|Evangelist]], [[Hirte]], und [[Diakon]]. |

| − | Eine strenge Hierarchie gibt es nicht, wohl aber ein unterschiedliches Maß an Verantwortung. Die [[Frauenordination]] <ref>http://www.apostolisch.de/fakten/literatur/pdf/beschluss_frauenordination.pdf</ref> ist seit 2004 in allen Bezirken möglich und grundsätzlich stehen ihnen alle Ämter offen. Diakoninnen gab es in den reformiert-apostolischen Apostelbezirken schon vor 1955, jedoch gab es durch den westdeutschen Einfluss nach 1955 keine weiteren Ordinationen. Im Frühjahr 2004 wurden im Bezirk Wesel die ersten drei Frauen zu Diakoninnen für die Gemeinden Borken und Voerde ordiniert, im Neujahrsgottesdienst 2005 des Bezirks Düsseldorf folgten für die Gemeinden Düsseldorf-Eller, Düsseldorf-Gerresheim und Düsseldorf-Mitte ebenfalls drei Diakoninnen. Im November erfolgte eine weitere Ordination im Bezirk Düsseldorf für die Gemeinde Düsseldorf-Benrath. Die erste Frauenordination im Apostelbezirk Köln hat am Neujahrsgottesdienst 2006 in Düren für diese Gemeinde stattgefunden. Im Vogtland und in Süddeutschland sind zwei Frauen seit 2006 ordiniert. Die Ordination im Saarland erfolgte für die Gemeinde Saarbrücken Anfang Juni 2007. Am 1. März 2009 wurde während eines Gottesdienstes in Bocholt eine weitere Diakonin für den Bezirk Wesel sowie mit Ursel Schneider (Gemeinde Borken) die erste Priesterin der Apostolischen Gemeinschaft ordiniert. Schneider gehörte zu den ersten drei Frauen, die im Frühjahr 2004 im nordrhein-westfälischen Borken zu Diakoninnen ordiniert worden waren. Weitere Priesterinnen dienen in den Gemeinde Düren, Düsseldorf-Eller und Greiz. Die Mitarbeit in der Gemeinschaft erfolgt in der Regel ehrenamtlich. Lediglich die Apostel sind normalerweise angestellt und werden | + | Eine strenge Hierarchie gibt es nicht, wohl aber ein unterschiedliches Maß an Verantwortung. Die [[Frauenordination]] <ref>http://www.apostolisch.de/fakten/literatur/pdf/beschluss_frauenordination.pdf</ref> ist seit 2004 in allen Bezirken möglich und grundsätzlich stehen ihnen alle Ämter offen. Diakoninnen gab es in den reformiert-apostolischen Apostelbezirken schon vor 1955, jedoch gab es durch den westdeutschen Einfluss nach 1955 keine weiteren Ordinationen. Im Frühjahr 2004 wurden im Bezirk Wesel die ersten drei Frauen zu Diakoninnen für die Gemeinden Borken und Voerde ordiniert, im Neujahrsgottesdienst 2005 des Bezirks Düsseldorf folgten für die Gemeinden Düsseldorf-Eller, Düsseldorf-Gerresheim und Düsseldorf-Mitte ebenfalls drei Diakoninnen. Im November erfolgte eine weitere Ordination im Bezirk Düsseldorf für die Gemeinde Düsseldorf-Benrath. Die erste Frauenordination im Apostelbezirk Köln hat am Neujahrsgottesdienst 2006 in Düren für diese Gemeinde stattgefunden. Im Vogtland und in Süddeutschland sind zwei Frauen seit 2006 ordiniert. Die Ordination im Saarland erfolgte für die Gemeinde Saarbrücken Anfang Juni 2007. Am 1. März 2009 wurde während eines Gottesdienstes in Bocholt eine weitere Diakonin für den Bezirk Wesel sowie mit Ursel Schneider (Gemeinde Borken) die erste Priesterin der Apostolischen Gemeinschaft ordiniert. Schneider gehörte zu den ersten drei Frauen, die im Frühjahr 2004 im nordrhein-westfälischen Borken zu Diakoninnen ordiniert worden waren. Weitere Priesterinnen dienen in den Gemeinde Düren, Düsseldorf-Eller und Greiz. Die Mitarbeit in der Gemeinschaft erfolgt in der Regel ehrenamtlich. Lediglich die Apostel sind normalerweise angestellt und werden in Anlehnung an den [[Bundesangestelltentarifvertrag]] bezahlt. In der Düsseldorfer Verwaltung arbeiten der Apostel [[Ulrich Hykes]] und der Geschäftsführer [[Ulrich Keller]]. |

Die Ordination von Mitarbeitern erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Gabenorientierung. Die Leitung der Gemeinden obliegt meist einem vom Apostel eingesetzten Gemeindeleiter bzw. einer Gemeindeleiterin. In den letzten Jahren haben sich vielerorts zur Unterstützung der Gemeindeleiter Gemeindeleitungskreise mit unterschiedlichen Aufgaben- und Verantwortungsschwerpunkten gebildet. Auch gibt es Gemeinden, wo mangels Gemeindeleiter ein Lenkungs- oder Leitungskreis vorübergehend die Leitung kollektiv ausübt. | Die Ordination von Mitarbeitern erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Gabenorientierung. Die Leitung der Gemeinden obliegt meist einem vom Apostel eingesetzten Gemeindeleiter bzw. einer Gemeindeleiterin. In den letzten Jahren haben sich vielerorts zur Unterstützung der Gemeindeleiter Gemeindeleitungskreise mit unterschiedlichen Aufgaben- und Verantwortungsschwerpunkten gebildet. Auch gibt es Gemeinden, wo mangels Gemeindeleiter ein Lenkungs- oder Leitungskreis vorübergehend die Leitung kollektiv ausübt. | ||

| + | |||

| + | Seit 2018 wird für den [[Verkündigung]]s- und [[Sakrament]]sdienst nur noch in den Dienst des/der [[Ältester|Gemeindeälteste]]n ordiniert. Die frühere Bezeichnung als "Priester/Priesterin" wird allerdings für die Anrede der vorher Ordinierten weiterhin benutzt. Der [[Ältester|Älteste]]ndienst ist ein einziger Dienst, der in übergemeindliche und gemeindliche Zuständigkeit geteilt ist. | ||

siehe auch [[Apostel der VAG|Apostel der Vereinigung]] | siehe auch [[Apostel der VAG|Apostel der Vereinigung]] | ||

| Zeile 171: | Zeile 172: | ||

Die Abendmahlsfeier findet in der Regel jeden Sonntag statt, an der alle Anwesenden (also auch Gäste und Kinder) teilnehmen können. Es wird in beiderlei Gestalt gefeiert, wobei die [[Hostie]] in Wein resp. Saft eingetaucht wird ([[Intinktion]]). Der Abendmahlsgang wird je nach Gemeinde als Einzel- oder Reihenkommunion durchgeführt. | Die Abendmahlsfeier findet in der Regel jeden Sonntag statt, an der alle Anwesenden (also auch Gäste und Kinder) teilnehmen können. Es wird in beiderlei Gestalt gefeiert, wobei die [[Hostie]] in Wein resp. Saft eingetaucht wird ([[Intinktion]]). Der Abendmahlsgang wird je nach Gemeinde als Einzel- oder Reihenkommunion durchgeführt. | ||

| − | In zahlreichen Gemeinden gibt es teilweise seit Jahren [[Osterkerze]]n und in einigen Gemeinden ist auch ein [[Ambo|Lesepult]] für die Wortlesung, Texte im Gottesdienst und die Bekanntgaben eingeführt worden. | + | In zahlreichen Gemeinden gibt es teilweise seit Jahren [[Osterkerze]]n und in einigen Gemeinden ist auch ein [[Ambo|Lesepult/Ambo]] für die Wortlesung, Texte im Gottesdienst, die Predigt und die Bekanntgaben eingeführt worden. In wenigen Gemeinden gibt es auch [[Paramente]]. |

Bis 2005 benutzte die Apostolische Gemeinschaft das 1959 herausgegebene [[Apostolisches Gesangbuch|Apostolische Gesangbuch]], welches 612 Lieder umfasste, die in die Rubriken ''Gottesdienst, Sakramente, Segenshandlungen, das christliche Kirchenjahr und zu besonderen Gelegenheiten'' gegliedert waren. Seit 2005 ist es durch ein neues Gesangbuch mit dem Titel [[Singt dem Herrn]]' ersetzt. Dieses gibt es als einstimmige Gemeinde- und vierstimmige Chorausgabe. Es umfasst 604 Lieder, die in die drei Hauptrubriken ''das christliche Kirchenjahr, die Feier des Gottesdienstes und Leben im Glauben'' gegliedert sind. | Bis 2005 benutzte die Apostolische Gemeinschaft das 1959 herausgegebene [[Apostolisches Gesangbuch|Apostolische Gesangbuch]], welches 612 Lieder umfasste, die in die Rubriken ''Gottesdienst, Sakramente, Segenshandlungen, das christliche Kirchenjahr und zu besonderen Gelegenheiten'' gegliedert waren. Seit 2005 ist es durch ein neues Gesangbuch mit dem Titel [[Singt dem Herrn]]' ersetzt. Dieses gibt es als einstimmige Gemeinde- und vierstimmige Chorausgabe. Es umfasst 604 Lieder, die in die drei Hauptrubriken ''das christliche Kirchenjahr, die Feier des Gottesdienstes und Leben im Glauben'' gegliedert sind. | ||

| Zeile 185: | Zeile 186: | ||

==Internationale Zusammenarbeit== | ==Internationale Zusammenarbeit== | ||

| − | Es besteht ein internationaler Zusammenschluss der folgenden abgespaltenen Gemeinschaften der Neuapostolischen Kirche seit 1956 in der [[Vereinigung der Apostel der Apostolischen Gemeinden]]: | + | Es besteht ein internationaler Zusammenschluss der Leiter der folgenden abgespaltenen Gemeinschaften der Neuapostolischen Kirche seit 1956 in der [[Vereinigung der Apostel der Apostolischen Gemeinden]]: |

* Apostolische Gemeinschaft, Deutschland | * Apostolische Gemeinschaft, Deutschland | ||

| Zeile 204: | Zeile 205: | ||

== Ökumene == | == Ökumene == | ||

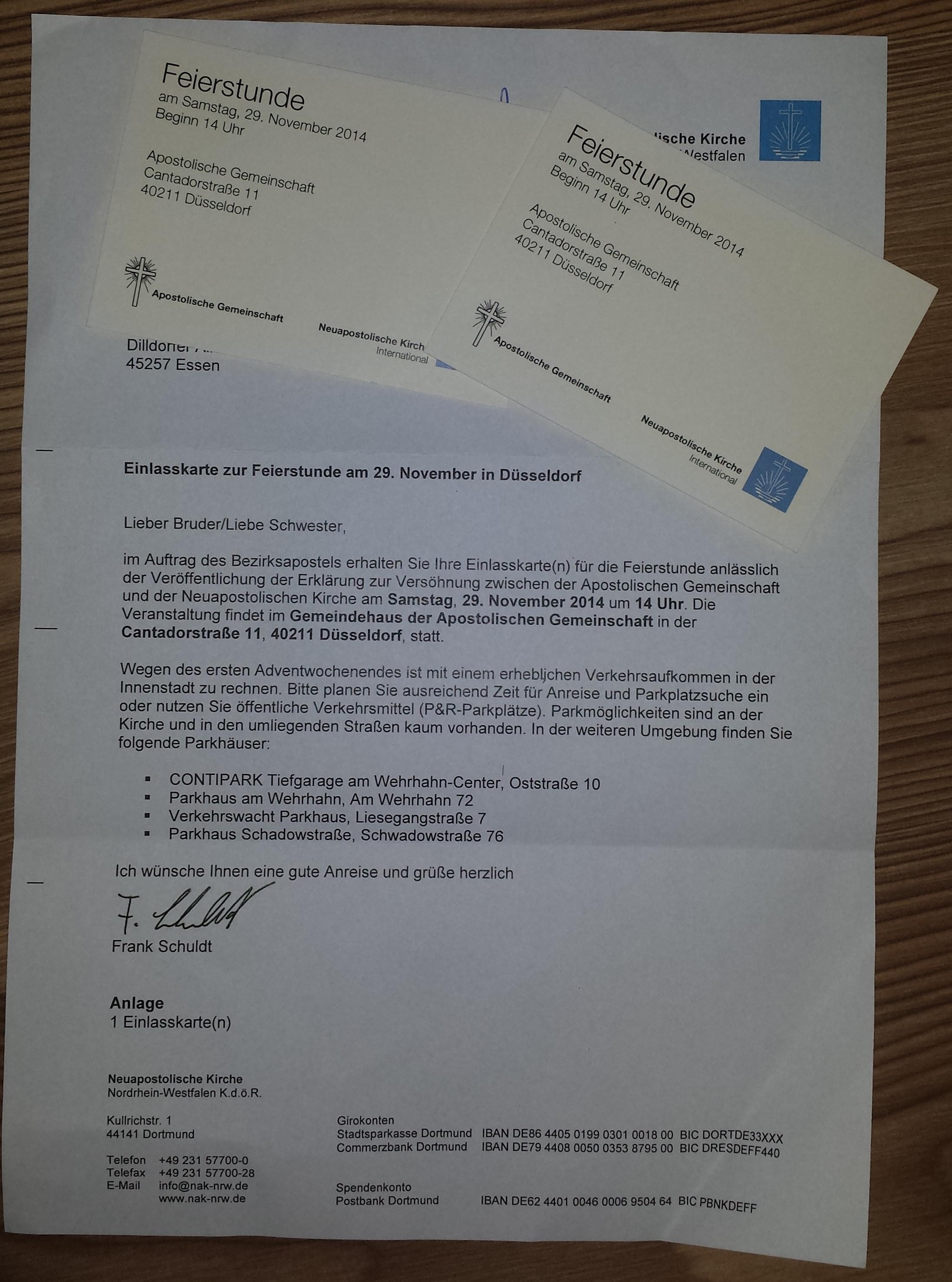

[[Datei:20141129 085238.jpg|thumb|right|Anschreiben und Einladungskarten für die Feierstunde zur Versöhnung]] | [[Datei:20141129 085238.jpg|thumb|right|Anschreiben und Einladungskarten für die Feierstunde zur Versöhnung]] | ||

| − | Lokale Gemeinden der Apostolischen Gemeinschaft sind in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Gast- oder Vollmitglied (z. B. Bottrop, Duisburg, Düsseldorf, Greiz, Köln, Krefeld, Langenfeld, Nürnberg, Wuppertal). Eine Aufnahme in die ACK Nordrhein-Westfalens als Gastmitglied fand im Herbst 2004 statt, die der ACK Bayern erfolgte am 15. November 2005. Ende 2007 erfolgte die Gastaufnahme in die ACK Sachsen. In alles drei Ländern sowie Sachsen-Anhalt besteht mittlerweile Vollmitgliedschaft. Ein Antrag auf Aufnahme in die Bundes-ACK wurde 2010 gestellt. Am 16. Dezember 2013 wurde der Kirche mitgeteilt, dass die erforderliche Mehrheit der Mitgliedskirchen für eine Aufnahme erreicht sei und der Aufnahme nun nichts mehr im Wege stünde. Die Aufnahme selbst erfolgte während eines Gottesdienstes der Frühjahrstagung 2014 am 27. März in Erfurt. Im März 2015 erfolgte die Aufnahme als Gastmitglied in die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF), am 29. November 2022 wurde die Kirche dann als 13. Vollmitglied in Bad Blankenburg aufgenommen. Außerdem engagieren sich einzelne Bezirke und/oder Gemeinden bei ProChrist und in der Evangelischen Allianz. | + | Lokale Gemeinden der Apostolischen Gemeinschaft sind in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Gast- oder Vollmitglied (z. B. Bottrop, Duisburg, Düsseldorf, Greiz, Köln, Krefeld, Langenfeld, Nürnberg, Wuppertal). Eine Aufnahme in die ACK Nordrhein-Westfalens als Gastmitglied fand im Herbst 2004 statt, die der ACK Bayern erfolgte am 15. November 2005. Ende 2007 erfolgte die Gastaufnahme in die ACK Sachsen. In alles drei Ländern sowie Sachsen-Anhalt besteht mittlerweile Vollmitgliedschaft. Ein Antrag auf Aufnahme in die Bundes-ACK wurde 2010 gestellt. Am 16. Dezember 2013 wurde der Kirche mitgeteilt, dass die erforderliche Mehrheit der Mitgliedskirchen für eine Aufnahme erreicht sei und der Aufnahme nun nichts mehr im Wege stünde. Die Aufnahme selbst erfolgte während eines Gottesdienstes der Frühjahrstagung 2014 am 27. März in Erfurt. Bei der 256. Mitgliederversammlung der Bundes-ACK in Augsburg wurde die Apostolische Gemeinschaft am 19. März 2025 als 19. Vollmitglied aufgenommen.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.oekumene-ack.de/aktuell/nachrichtenarchiv/artikel/delegiertenversammlung-nimmt-die-apostolische-gemeinschaft-als-19-vollmitglied-auf |titel=Apostolische Gemeinschaft ist jetzt ACK-Vollmitglied |hrsg=Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland |abruf=19. März 2025}}</ref> |

| + | |||

| + | Im März 2015 erfolgte die Aufnahme als Gastmitglied in die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF), am 29. November 2022 wurde die Kirche dann als 13. Vollmitglied in Bad Blankenburg aufgenommen. Außerdem engagieren sich einzelne Bezirke und/oder Gemeinden bei ProChrist und in der Evangelischen Allianz. | ||

Gespräche mit der Neuapostolischen Kirche, die 2001 auf deren Initiative intensiviert wurden, wurden nach einem [[Informationsabend]] der NAK vom [[4. Dezember 2007]] seitens der Apostolischen Gemeinschaft zuerst für abgebrochen erklärt. Hintergrund dieser Entscheidung war der Vorwurf, dass mit einer offensichtlich bewusst brüskierenden Grundhaltung unter Nichteinhaltung einer gemeinsamen Absprache zur gemeinsamen Erarbeitung der geschichtlichen Hintergründe seitens der NAK eine tendenziöse und geschichtsverzerrende Darstellung gewählt worden sei. Während des Historikertreffens am 5. Februar 2007 in Hannover, an dem Vertreter der Neuapostolischen Kirche und Vertreter der Vereinigung der Apostolischen Gemeinden teilnahmen, wurden Quellen vorgelegt, welche in die am 4. Dezember 2007 von der Neuapostolischen Kirche veröffentlichte Geschichtsdarstellung keinen Eingang fanden. Mittlerweile entschuldigte sich die NAK für die Art und Weise des Vortrages, nicht aber für den Inhalt. Die VAG hat im Februar 2008 eine Erklärung herausgegeben, in der eindeutige Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Kontakte genannt werden. Allerdings bemühte sich der Stammapostel Leber vor dem Ende seiner Amtszeit durch zahlreiche öffentlichkeitswirksame Versöhnungsgesten - ohne aber die eigentlichen inhaltlichen Diskussionspunkte anzuschneiden - um erneute Kontakte. Anfang März 2014 fanden erneut Gespräche zwischen der NAK und der AG mit dem Stammapostel i.R. Leber, Bezirksapostel i.R. Brinkmann und Bezirksapostel Klingler auf der einen Seite sowie Apostel Groß und Bischof Hykes auf der anderen Seite in Dortmund statt. Im November 2014 wurde während einer Feierstunde die [[Erklärung zur Versöhnung]] der beiden Gemeinschaften unterschrieben. Am 11. März 2017 fand eine ähnliche Veranstaltung in Greiz statt, um die Trennung von 1921, die zur Bildung des [[Reformiert-Apostolischer Gemeindebund|Reformiert-Apostolischen Gemeindebundes]] geführt hatte, zu versöhnen. | Gespräche mit der Neuapostolischen Kirche, die 2001 auf deren Initiative intensiviert wurden, wurden nach einem [[Informationsabend]] der NAK vom [[4. Dezember 2007]] seitens der Apostolischen Gemeinschaft zuerst für abgebrochen erklärt. Hintergrund dieser Entscheidung war der Vorwurf, dass mit einer offensichtlich bewusst brüskierenden Grundhaltung unter Nichteinhaltung einer gemeinsamen Absprache zur gemeinsamen Erarbeitung der geschichtlichen Hintergründe seitens der NAK eine tendenziöse und geschichtsverzerrende Darstellung gewählt worden sei. Während des Historikertreffens am 5. Februar 2007 in Hannover, an dem Vertreter der Neuapostolischen Kirche und Vertreter der Vereinigung der Apostolischen Gemeinden teilnahmen, wurden Quellen vorgelegt, welche in die am 4. Dezember 2007 von der Neuapostolischen Kirche veröffentlichte Geschichtsdarstellung keinen Eingang fanden. Mittlerweile entschuldigte sich die NAK für die Art und Weise des Vortrages, nicht aber für den Inhalt. Die VAG hat im Februar 2008 eine Erklärung herausgegeben, in der eindeutige Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Kontakte genannt werden. Allerdings bemühte sich der Stammapostel Leber vor dem Ende seiner Amtszeit durch zahlreiche öffentlichkeitswirksame Versöhnungsgesten - ohne aber die eigentlichen inhaltlichen Diskussionspunkte anzuschneiden - um erneute Kontakte. Anfang März 2014 fanden erneut Gespräche zwischen der NAK und der AG mit dem Stammapostel i.R. Leber, Bezirksapostel i.R. Brinkmann und Bezirksapostel Klingler auf der einen Seite sowie Apostel Groß und Bischof Hykes auf der anderen Seite in Dortmund statt. Im November 2014 wurde während einer Feierstunde die [[Erklärung zur Versöhnung]] der beiden Gemeinschaften unterschrieben. Am 11. März 2017 fand eine ähnliche Veranstaltung in Greiz statt, um die Trennung von 1921, die zur Bildung des [[Reformiert-Apostolischer Gemeindebund|Reformiert-Apostolischen Gemeindebundes]] geführt hatte, zu versöhnen. | ||

Aktuelle Version vom 19. März 2025, 17:30 Uhr

| Logo: |  |

| Offizieller Name: | Apostolische Gemeinschaft e.V. |

| Vorsitzender des Vorstandes: | Apostel Ulrich Hykes |

| Geschäftsführer: | Ältester Ulrich Keller |

| Mitgliedschaft: | Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) |

| Gemeinden: | 27.09.2021: 41 |

| Gemeindeglieder: | 27.09.2021: 2.684 |

| Anteil an der Gesamtbevölkerung: |

0,0062% |

| Gründungsdatum: | 24. Januar 1955 |

| Sitz: | Düsseldorf |

| Anschrift: | Cantadorstraße 11 40211 Düsseldorf |

| Offizielle Website: | www.apostolisch.de |

| E-Mail-Adresse: | verwaltung@apostolisch.de |

Die Apostolische Gemeinschaft versteht sich als Freikirche und Abteilung innerhalb der Kirche Jesu Christi. Sie ist eine Abspaltung der Neuapostolischen Kirche und hat ihre Wurzeln in den katholisch-apostolischen Gemeinden. Die Gemeinschaft wurde am 24. Januar 1955 in Düsseldorf gegründet. Auslöser war der Ausschluss des Bezirksapostels Peter Kuhlen sowie der Apostel Siegfried Dehmel und Ernst Dunkmann aus der Neuapostolischen Kirche. Die Apostolische Gemeinschaft ist als eingetragener Verein organisiert und im Vereinsregister der Stadt Düsseldorf eingetragen. Hielten sich nach der Trennung ca. 12.000 Personen zur Gemeinschaft, ist die Mitgliederzahl inzwischen auf unter 3.000 gefallen. Per 31. Dezember 2010 gehörten ihr in Deutschland noch 5.559 Mitglieder in 74 Gemeinden an, davon entfielen 673 Mitglieder (Stand: 31.12.2013) auf das Gebiet des ehemaligen Reformiert-Apostolischen Gemeindebundes. Ein für Freikirchen eher niedriger Anteil von etwa 40% davon ist aktiv, so dass rund 1.300 Mitglieder regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen. Das Hauptverbreitungsgebiet ist das Rhein- und Vogtland sowie Sachsen. In Nord- und Süddeutschland bestehen Diasporagemeinden.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Für die Spaltungen von der Neuapostolischen Kirche in den Jahren 1954 in der Schweiz und 1955 in Westdeutschland war die Ende 1951 verkündigte Lehre des damals amtierenden Stammapostels Johann Gottfried Bischoff ausschlaggebend, dass er nicht sterben werde, bevor Jesus komme und die Auserwählten zu sich nähme (die sogenannte erste Auferstehung). Diese Lehre ist in apostolischen Kreisen als Botschaft bekannt. 1954 wurde sie zum Dogma erhoben. Wer von den Amtsträgern, vor allem von den Aposteln, dieses nicht verkündete, wurde seines Amtes enthoben und aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen. Der ranghöchste Ausschluss betraf den rheinländischen Bezirksapostel Peter Kuhlen und seine beiden Mitapostel Siegfried Dehmel (Oberhausen) und Ernst Dunkmann (Düren). Mit den sie unterstützenden Bischöfen und Ältesten gründeten die drei Apostel einen Tag nach dem Frankfurter Ausschluss am 24. Januar 1955 in Düsseldorf die Apostolische Gemeinschaft.

Die 15 Gründungsmitglieder waren:

- Apostel Peter Kuhlen

- Apostel Siegfried Dehmel

- Apostel Ernst Dunkmann

- Bischof Hermann Schmohl (Düsseldorf)

- Bischof Franz Behrendt (Essen)

- Bezirksältester Friedrich Blume (Duisburg-Hamborn)

- Bezirksältester Wilhelm Fürstenau (Duisburg-Ruhrort)

- Bezirksältester Hubert Geuer (Düren)

- Bezirksältester Hans Heitkamp (Wuppertal)

- Bezirksältester Herbert Kloß (Essen 2)

- Bezirksältester Christian Kraemer (Köln 2)

- Bezirksältester Karl Mehler (Köln 1)

- Bezirksältester Reinhard Petzold (Krefeld)

- Bezirksältester Fritz Robert Schombert (Essen 1)

- Bezirksältester Friedrich Schrimper (Gelsenkirchen)

Ihnen schlossen sich ca. 10.000 Mitglieder an. Stammapostel Bischoff starb 1960, ohne dass es in der Folgezeit zu einer Rehabilitation der ausgeschlossenen Amtsträger gekommen wäre. Erst im Jahre 2005 gab es zwischen der Schwesterkirche Vereinigung Apostolischer Christen Schweiz und der NAK eine gemeinsame Stellungnahme und Entschuldigung für die Ereignisse der 1950er Jahre.

1994 schlossen sich der Reformiert-Apostolische Gemeindebund, 1921 von Apostel Carl August Brückner gegründet, und die Apostolische Gemeinschaft e.V. zur Apostolischen Gemeinschaft e. V. zusammen. Beide waren vorher Schwesterkirchen in der VAG (siehe unten). Durch die deutsche Wiedervereinigung bestand kein Grund mehr zur Aufrechterhaltung zweier Gemeinschaften in Deutschland.

Gliederung

Zum 1. Januar 2019 trat eine Strukurreform in Kraft. Ziel sind selbständig lebensfähige Gemeinden. Daher werden die bisherigen noch zwei Apostelbezirke und die 10 Bezirke aufgelöst. Die Gemeinden werden selbständiger werden und sind künftig zur Koordination und Bewältigung gemeinsamer Aufgaben in drei Regionalkonferenzen (Nord, West, Südost) aufgeteilt. Ab dem 1. Januar 2019 gibt es keine Apostelbezirke und somit keine regionale Zuständigkeit der Apostel mehr. Die Kirchenleitung, bestehend aus den Aposteln Armin Groß und Ulrich Hykes, sowie den Bischöfen Jörg Habekost, Elke Heckmann und Ulrich Keller sind gemeinsam für alle Gemeinden zuständig.

Zum 1. Januar 2018 war die Gemeinschaft bereits auf zwei Apostelbezirke reduziert worden. Die Apostolische Gemeinschaft ist in Deutschland aktiv und war seit dem 1. Januar 2017 in drei Apostelbezirke mit 10 Bezirken gegliedert (siehe: Liste der Gemeinden der Apostolischen Gemeinschaft):

- Süd-West (mit den Bezirken Düren, Düsseldorf, Köln und Wesel, sowie Süddeutschland, Saarland)

- Nord-West (mit den Bezirken Duisburg, Essen und Norddeutschland)

- Ostdeutschland

Bis 2007 gab es in Ostdeutschland vier Bezirke (Greiz, Netzschkau, Dresden, Radeberg/Görlitz), die 2006 zu zwei Bezirken zusammengefasst wurden und zum 1. Januar 2017 abermals fusioniert wurden. In Süddeutschland erfolgte die Zusammenlegung der Bezirke Nürnberg und Stuttgart zum Bezirk Süddeutschland bereits im Jahre 2005. Der Bezirk Völklingen wurde in Saarland umbenannt.

Jeder Apostelbezirk wurde normalerweise von einem Apostel geleitet. Der Apostelbezirk Süddeutschland war jedoch seit 2004 und der Bezirk Ostdeutschland war 2006/2007 vakant. Daher wurden im Oktober 2006 die Apostelbereiche West-Süd und Nord-Ost eingeführt. Der Bezirk West-Süd umfasste die Apostelbezirke Düsseldorf und Süddeutschland mit Apostel Wilfried Baron und dem am 4. November 2007 ordinierten Apostel Armin Groß. Groß hatte 2008 nach der Ruhesetzung des Apostels Baron am 9. November die Betreuung des Bezirks West-Süd übernommen. Ihm stand der im November 2006 ordinierte Bischof Ulrich Hykes (Düsseldorf) helfend zur Seite. Der Bezirk Saarland stand seit dem 1. Juni 2007 unter der geistlichen Leitung von Apostel Schaeffer aus Frankreich, gehört organisatorisch jedoch weiterhin zur Apostolischen Gemeinschaft in Deutschland. Der Bezirk Nord-Ost umfasste bis 1. Juli 2007 die Apostelbezirke Duisburg/Norddeutschland und Ostdeutschland. Sie werden von Apostel Matthias Knauth geleitet, dem der Bischof Viktor Raus zur Seite steht. Seit dem 1. Juli 2007 hatte der Apostelbezirk Ostdeutschland mit dem bisherigen Bischof Gert Loose wieder einen eigenen Apostel. Apostel Detlef Lieberth, der bis Oktober 2006 den Apostelbezirk Köln mit den Bezirken Köln, Düren und Essen betreute, ist für Verwaltungs- und Gemeindeentwicklungsaufgaben zuständig und hatte keine Bezirksverantwortung mehr.

Die Bezirke wurden meist von Ältesten geleitet, einige aber auch vom Bischof oder Apostel. Die Apostel, Bischöfe und Ältesten zusammen bilden den Vorstand der Gemeinschaft. Die Delegiertenversammlung beschließt Satzungsänderungen, nimmt den Jahresbericht der Geschäftsleitung entgegen und erteilt ihr Entlastung. Im Juni 2015 erfolgte die erste Ordination einer Ältesten für den Bezirk Vogtland, womit die erste Frau in den Vorstand einzog. Die Delegierten werden alle fünf Jahre von den Mitgliedern gewählt. Dabei wurde pro Bezirk für je angefangene 500 Mitglieder ein Delegierter gewählt. Ordentliche Delegiertenversammlungen finden einmal jährlich statt. Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus: dem Vorstand, den in den Mitgliederversammlungen gewählten Delegierten, dem vom Vorstand berufenen Jugendsekretär und den Vertretern der Jugendverbände. Im Mai 2012 wurde eine Satzungsänderung beschlossen, die u.a. ab der Delegiertenwahl 2017 einen Delegierten pro 300 Mitglieder vorsah. Durch die Auflösung der Bezirke erfolgte für die Delegiertenwahl 2022 eine Einteilung in sieben Wahlkreise, die mindestens je 200 Mitglieder umfassen.

| Wahlkreis | Gemeinden | stimmbe. Mitglieder | Delegierte | Mitgl. pro Deleg. |

|---|---|---|---|---|

| 1 | DU-Hamborn, DU-Hochheide, E-Borbeck, Oberhausen | 467 | 2 | 234 |

| 2 | Aachen, Euskirchen, Pulheim, Übach | 238 | 1 | 238 |

| 3 | D-Eller, D-Mitte, Hilden, Krefeld, Langenfeld, Nettetal | 705 | 3 | 235 |

| 4 | Borken, Dinslaken, Emmerich, Hamburg, Hannover, Herford, Voerde | 419 | 2 | 210 |

| 5 | München, Neunkirchen, Nürnberg, Selb, Stuttgart, Ulm, Völklingen, Würzburg | 363 | 2 | 182 |

| 6 | Bernburg, Dresden, Görlitz, Leipzig, Radeberg, Schkeuditz | 238 | 1 | 238 |

| 7 | Gera, Greiz, Netzschkau, Plauen, Reichenbach, Zwickau | 254 | 1 | 254 |

| 2684 | 12 | 224 |

Lehre

Die Theologie der Apostolischen Gemeinschaft entsprach ursprünglich der der Neuapostolischen Kirche.

Neben strukturellen Veränderungen wurden in der Gemeinschaft insbesondere seit den 1970er Jahren wesentliche Neuorientierungen und Reformen in theologischen Fragen vorgenommen, besonders im Kirchen-, Amts- und Sakramentsverständnis. In der ersten Phase stand die Loslösung von spezifisch neuapostolischen Vorstellungen, insbesondere zum Amtsverständnis im Vordergrund, in einer zweiten Phase - ab Mitte der 1980er Jahre - versuchte man partiell eine Rückführung auf Vorstellungen der katholisch-apostolischen Gemeinden und der Notae ecclesiae. Ein Lehrwerk Was wir glauben in zwei Bänden (1984 und 1991) stellt die Lehre dar. Die die Sakramente betreffenden Teile sind im Juli 2005 durch eine neue Veröffentlichung ersetzt worden. Ebenso wurde als Glaubensbekenntnis das Apostolicum in seiner lutherischen Fassung eingeführt. Die ersten drei Artikel galten bereits seit 1984 in leicht veränderter Form mit dem Zusatz von drei weiteren Artikeln. Diese wurden ersatzlos gestrichen. Seit 1992 wird überdies die ökumenische Version des Vaterunser in den Gemeinden gebetet. Im Jahre 2023 erschien der erste Band eines neuen Katechismus "Schrift und Glaube" mit dem Titel "Christliches Leben in Apostolischen Gemeinden". 2024 erschien der zweite Band mit dem Titel "Der Bund Gottes mit uns Menschen". Ein dritter Band ist in Arbeit.

Die Theologie entspricht heute überhaupt nicht mehr der der Neuapostolischen Kirche, sondern hat sich von dieser weit entfernt:

Kirchenverständnis

Die Apostolische Gemeinschaft versteht sich als eine Teilkirche der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Die Mitgliedschaft wird durch einen Beitritt erklärt und ist nur von der Taufe und nicht mehr, wie früher, von der Versiegelung abhängig. Die Taufe im Namen des dreieinigen Gottes, die in anderen Kirchen vollzogen wurde, wird ohne Einschränkung anerkannt und muss nicht mehr, wie früher üblich, bestätigt werden. Die Taufe der Apostolischen Gemeinschaft wird ebenfalls von anderen Kirchen anerkannt.

Amts- und Apostolatsverständnis

Die Apostolische Gemeinschaft kennt als leitendes Lehramt das Apostelamt. Dies wird nicht als heilsnotwendig angesehen. Diese in Freikirchen sonst nicht übliche Amtsbezeichnung erhebt keinen Anspruch auf Exklusivität, sondern bezeichnet einen von Jesus berufenen und bevollmächtigten Dienst. Gleichzeitig wird apostolische Vollmacht nicht nur für die eigene Gemeinschaft angenommen, sondern auch zugestanden, dass sie potenziell überall in der Kirche Christi vorhanden sein kann, ohne dass ein explizites Apostelamt dort existieren muss. Alle Amtsgaben haben ihre Vollmacht direkt von Jesus Christus, dem Haupt der Kirche. Auch das allgemeine Priestertum der Gläubigen wird betont. Man versteht Mitarbeiterschaft als ein gabenorientiertes konzentrisches Modell.

Die Frauenordination wurde 2003 beschlossen und wird seit 2004 bis auf alle Ebenen heute umgesetzt. Auch Mitglieder, die sich der LGBTQI+-Szene zugehörig fühlen, können mitarbeiten und ordiniert werden. Die erste Ordination fand im Mai 2022 statt, eine weitere im August 2023.

Sakramentsverständnis

Die Apostolische Gemeinschaft kennt und feiert drei Sakramente[1]: Taufe, Abendmahl und Versiegelung. Es sind drei unterschiedliche Bilder für das eine und vollkommene Heil Gottes.

- In der Taufe feiert sie den Bund Gottes, den er mit den Menschen macht. Die gläubige Annahme der Taufe bewirkt die Wiedergeburt aus Wasser und Geist, die Aufnahme in den neuen Bund, die Einpflanzung in den geistlichen Leib Christi. Die Taufe von Kindern geschieht aufgrund des Willens und des Glaubensbekenntnisses der Eltern. Es wird unter fließendem Wasser im Namen des dreieinigen Gottes getauft.

- Im Abendmahl feiert sie die Erlösung von Sünden und Versöhnung mit Gott. Es ist ein Gedächtnismahl an das Opfer Jesu Christi, eine Tisch- und Lebensgemeinschaft mit dem gegenwärtigen Herrn und ein Ausblick in die Zukunft.

- In der Versiegelung feiert sie den Heiligen Geist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde. Durch diesen Geist handelt Gott am Menschen, in dem er ihn befähigt, Christus als seinen Herrn zu erkennen und im Glauben zu wachsen. Sie wird offiziell seit 2005 nicht mehr an Kindern durchgeführt, sondern wie die evangelische Konfirmation frühestens im jugendlichen Alter. Außerdem ist sie – ein Novum in apostolischen Gemeinden – nicht mehr an das Apostelamt gebunden, sondern kann von allen ordinierten Diensten (außer dem Diakon) gefeiert werden.

Im Alter von etwa 14 Jahren werden die jungen Gläubigen konfirmiert und übernehmen damit eigenverantwortlich das Taufgelübde ihrer Eltern. Weitere Segenshandlungen (Kausalen) finden bei Trauung, Jubiläumshochzeiten und Trauerfeiern statt.

Eine Monatszeitschrift Der Herold wurde seit 1954 herausgegeben und am 1. Januar 2010 durch eine neue Zweimonatszeitschrift namens BLICKPUNKT ersetzt. Zunächst war die schweizerische Vereinigung Apostolischer Christen verantwortlich, seit den 70er Jahren lag die Redaktion bei der Apostolischen Gemeinschaft in Düsseldorf. In den 1970er und 1980er Jahren gab es noch eine zweite Zeitschrift namens Blickpunkt, die aber Anfang der 1990er mit dem Herold zusammengelegt wurde. Seit einigen Jahren erscheint der Blickpunkt als Jahresausgabe.

Ämter

Die Apostolische Gemeinschaft kennt folgende Ämter: Apostel, Bischof, Ältester, Evangelist, Hirte, und Diakon.

Eine strenge Hierarchie gibt es nicht, wohl aber ein unterschiedliches Maß an Verantwortung. Die Frauenordination [2] ist seit 2004 in allen Bezirken möglich und grundsätzlich stehen ihnen alle Ämter offen. Diakoninnen gab es in den reformiert-apostolischen Apostelbezirken schon vor 1955, jedoch gab es durch den westdeutschen Einfluss nach 1955 keine weiteren Ordinationen. Im Frühjahr 2004 wurden im Bezirk Wesel die ersten drei Frauen zu Diakoninnen für die Gemeinden Borken und Voerde ordiniert, im Neujahrsgottesdienst 2005 des Bezirks Düsseldorf folgten für die Gemeinden Düsseldorf-Eller, Düsseldorf-Gerresheim und Düsseldorf-Mitte ebenfalls drei Diakoninnen. Im November erfolgte eine weitere Ordination im Bezirk Düsseldorf für die Gemeinde Düsseldorf-Benrath. Die erste Frauenordination im Apostelbezirk Köln hat am Neujahrsgottesdienst 2006 in Düren für diese Gemeinde stattgefunden. Im Vogtland und in Süddeutschland sind zwei Frauen seit 2006 ordiniert. Die Ordination im Saarland erfolgte für die Gemeinde Saarbrücken Anfang Juni 2007. Am 1. März 2009 wurde während eines Gottesdienstes in Bocholt eine weitere Diakonin für den Bezirk Wesel sowie mit Ursel Schneider (Gemeinde Borken) die erste Priesterin der Apostolischen Gemeinschaft ordiniert. Schneider gehörte zu den ersten drei Frauen, die im Frühjahr 2004 im nordrhein-westfälischen Borken zu Diakoninnen ordiniert worden waren. Weitere Priesterinnen dienen in den Gemeinde Düren, Düsseldorf-Eller und Greiz. Die Mitarbeit in der Gemeinschaft erfolgt in der Regel ehrenamtlich. Lediglich die Apostel sind normalerweise angestellt und werden in Anlehnung an den Bundesangestelltentarifvertrag bezahlt. In der Düsseldorfer Verwaltung arbeiten der Apostel Ulrich Hykes und der Geschäftsführer Ulrich Keller.

Die Ordination von Mitarbeitern erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Gabenorientierung. Die Leitung der Gemeinden obliegt meist einem vom Apostel eingesetzten Gemeindeleiter bzw. einer Gemeindeleiterin. In den letzten Jahren haben sich vielerorts zur Unterstützung der Gemeindeleiter Gemeindeleitungskreise mit unterschiedlichen Aufgaben- und Verantwortungsschwerpunkten gebildet. Auch gibt es Gemeinden, wo mangels Gemeindeleiter ein Lenkungs- oder Leitungskreis vorübergehend die Leitung kollektiv ausübt.

Seit 2018 wird für den Verkündigungs- und Sakramentsdienst nur noch in den Dienst des/der Gemeindeältesten ordiniert. Die frühere Bezeichnung als "Priester/Priesterin" wird allerdings für die Anrede der vorher Ordinierten weiterhin benutzt. Der Ältestendienst ist ein einziger Dienst, der in übergemeindliche und gemeindliche Zuständigkeit geteilt ist.

siehe auch Apostel der Vereinigung

Liturgie

Die Apostolische Gemeinschaft hat eine einfache Liturgie. Es gibt eine feste Struktur, die stark an landeskirchliche Gottesdienste erinnert. Seit der Liturgieüberarbeitung und der Einführung der Gemeinde- und Gottesdienstordnung gilt ab Januar 2012, dass der Gottesdienst feste, optionale und variable Teile hat bzw. haben kann. In fast allen Gemeinden findet ein Sonntagmorgengottesdienst mit Abendmahl statt, in einigen Gemeinden darüber hinaus am Mittwochabend ein Gottesdienst (mit Predigt aber ohne Abendmahl) oder eine Andacht (ohne Predigt und ohne Abendmahl). Ein normaler Sonntagsgottesdienst gliedert sich in (davon die 10 festen Bestandteile, die in Form, Inhalt und Position im Gottesdienst festgelegt sind, in Fettdruck):

- Anrufung

- Eingangsgebet

- Wortverlesung (Bibelwort für die Predigt)

- Anrede/Begrüßung der Gemeinde

- Chor- oder Gemeindegesang

- Predigt

- Chor- oder Gemeindegesang

- ggf. Mitdienen anderer Amtsträger/innen und/oder Zeugnisdienst aus der Gemeinde

- Einführung zum Abendmahl (Kinder aus dem parallel stattfindenden Kindergottesdienst kommen mit den Betreuern zur Gemeinde hinzu)

- Buße durch Stille, Meditation, Bußgesang, Gebet

- gemeinsames Gebet der Gemeinde Vaterunser

- Abendmahlsfeier mit den Bestandteilen Zuspruch der Vergebung, Dankgebet, Aussonderung, Einladung und Abendmahlsgang

- Schlussgebet

- Segen und dreifach gesungenes Amen der Gemeinde

- Chor- oder Gemeindegesang

- Abkündigungen

Optionale Bestandteile, die, wenn sie verwendet werden in Form und Inhalt vorgegeben sind, sind Lobpreis, Moderation des Gottesdienstes, Einzug der am Gottesdienst Beteiligten bei besonderen Gottesdiensten (z.B. Trauung, Konfirmation), Eingangslied, Chorgesang, Gemeindegesang, zusätzliche Textlesungen, Sprechen von Psalmen, Zeugnis, Glaubensbekenntnis sowie Abkündigungen.

Zu den variablen Teilen, die in Form, Inhalt und Position im Gottesdienst nicht fest vorgegeben sind, gehören: kreative Unterstützung der Predigt oder Lesung durch Textvortrag, Anspiel, Meditation, Musik oder Medieneinsatz, Fürbitten, Gebetsgemeinschaft, offener Altar und "lebendige Gemeinde" (z.B. Geburtstagshinweise, persönliche Gebetsanliegen, persönliche Segnungen, Krankheitsfälle, Danksagungen und besondere Vorhaben) sowie die Bekanntgabe eines Sterbefalles.

Sind an einem Sonntag mehrere Amtsträger anwesend, können ein oder mehrere nach der Hauptpredigt noch Gedanken zu dem Bibelwort ausführen. Eine bestimmte hierarchische Reihenfolge gibt es dabei nicht. Dieses "Mitdienen" ist jedoch nicht auf ordinierte Mitarbeiter beschränkt.

Die Abendmahlsfeier findet in der Regel jeden Sonntag statt, an der alle Anwesenden (also auch Gäste und Kinder) teilnehmen können. Es wird in beiderlei Gestalt gefeiert, wobei die Hostie in Wein resp. Saft eingetaucht wird (Intinktion). Der Abendmahlsgang wird je nach Gemeinde als Einzel- oder Reihenkommunion durchgeführt.

In zahlreichen Gemeinden gibt es teilweise seit Jahren Osterkerzen und in einigen Gemeinden ist auch ein Lesepult/Ambo für die Wortlesung, Texte im Gottesdienst, die Predigt und die Bekanntgaben eingeführt worden. In wenigen Gemeinden gibt es auch Paramente.

Bis 2005 benutzte die Apostolische Gemeinschaft das 1959 herausgegebene Apostolische Gesangbuch, welches 612 Lieder umfasste, die in die Rubriken Gottesdienst, Sakramente, Segenshandlungen, das christliche Kirchenjahr und zu besonderen Gelegenheiten gegliedert waren. Seit 2005 ist es durch ein neues Gesangbuch mit dem Titel Singt dem Herrn' ersetzt. Dieses gibt es als einstimmige Gemeinde- und vierstimmige Chorausgabe. Es umfasst 604 Lieder, die in die drei Hauptrubriken das christliche Kirchenjahr, die Feier des Gottesdienstes und Leben im Glauben gegliedert sind.

Kirchengebäude

Die Gemeinschaft hält ihre Gottesdienste in eigens erbauten oder gemieteten Räumlichkeiten ab. Die ältesten Gebäude dürften die 1884 erbaute ehemalige Eben-Ezer-Methodistenkirche in Zwickau und die ehemalige Friedhofskapelle in Ulm sein. In Netzschkau und Greiz sowie in Oelsnitz gibt es Gebäude, die noch vom reformiert-apostolischen Gemeindebund zwischen 1921 und 1950 erbaut bzw. erworben wurden. Die Kirchen in Duisburg-Beeck und -Hamborn, in Düren, Düsseldorf, Essen und auch noch Köln sind Zweckbauten aus den 1960er Jahren, die noch sehr an die neuapostolischen Kirchen dieser Zeit erinnern. Zum Teil war es auch der gleiche Architekt, Franz Kupp, der die Gebäude plante und baute. Mit den Gemeinden in Emmerich, Düsseldorf-Eller, Voerde, Völklingen, Euskirchen und Uebach-Palenberg, versuchte man eigene Architekturakzente zu setzen. Die Gemeinden Hamburg, Dresden und Lünen sind Fertigbaukirchen.

Die älteren Gebäude sind meist zweistöckig und haben im Erdgeschoss einen Gemeinderaum, Garderoben, Küche und Sanitäreinrichtungen und einen Jugend-/Kinderraum oder ein Ämterzimmer. Im oberen Stockwerk, meist mit Empore, befindet sich der eigentliche Gottesdienstraum. An dessen Frontseite befindet sich ein Altar, der auch gleichzeitig als Predigtstätte dient. Darüber oder daneben ein schlichtes Kreuz. Meist befindet sich auch der Orgeltisch vorne. Als einzige Kirche in Westdeutschland hat die Gemeinde Düsseldorf-Mitte eine Pfeifenorgel, die von der Firma Eberhard Friedrich Walcker aus Ludwigsburg 1960 gebaut wurde. In Ostdeutschland gibt es mehrere Pfeifenorgeln, u.a. in Netzschkau, Zwickau und Greiz. Die neueren Kirchen sind meist ebenerdig und haben neben dem in die Höhe herausragenden Kirchensaal Gemeinderäume.

Mehr Informationen finden sich auf der separaten Seite Liste der Kirchengebäude der Apostolischen Gemeinschaft.

Internationale Zusammenarbeit

Es besteht ein internationaler Zusammenschluss der Leiter der folgenden abgespaltenen Gemeinschaften der Neuapostolischen Kirche seit 1956 in der Vereinigung der Apostel der Apostolischen Gemeinden:

- Apostolische Gemeinschaft, Deutschland

- bis 1994: Reformiert-Apostolischer Gemeindebund, ehemals DDR

- Vereinigung Apostolischer Christen, Schweiz

- Gemeente van Apostolische Christenen, Niederlande

- Union des Chrétiens Apostoliques, Frankreich

- Apostolic Church of Queensland, Australien

- United Apostolic Church, Indien

- United Apostolic Church, Philippinen

- Unity Apostles Church, Neuseeland

- United Apostles Church, Kenia

- United Apostolic Church, Pakistan

- Apostolic Church – Apostle Unity, Südafrika

Die vier europäischen Gemeinschaften in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz arbeiten sehr eng, insbesondere in theologischen Fragen, zusammen und stellen im Sprachgebrauch die Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften (VAG) dar, obwohl eine Vereinigung der Gemeinschaften nie gegründet wurde. Wie o.a. betrifft die Vereinigung zunächst die Apostel und später auch die Bischöfe der europäischen Schwesterkirchen.

Ökumene

Lokale Gemeinden der Apostolischen Gemeinschaft sind in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Gast- oder Vollmitglied (z. B. Bottrop, Duisburg, Düsseldorf, Greiz, Köln, Krefeld, Langenfeld, Nürnberg, Wuppertal). Eine Aufnahme in die ACK Nordrhein-Westfalens als Gastmitglied fand im Herbst 2004 statt, die der ACK Bayern erfolgte am 15. November 2005. Ende 2007 erfolgte die Gastaufnahme in die ACK Sachsen. In alles drei Ländern sowie Sachsen-Anhalt besteht mittlerweile Vollmitgliedschaft. Ein Antrag auf Aufnahme in die Bundes-ACK wurde 2010 gestellt. Am 16. Dezember 2013 wurde der Kirche mitgeteilt, dass die erforderliche Mehrheit der Mitgliedskirchen für eine Aufnahme erreicht sei und der Aufnahme nun nichts mehr im Wege stünde. Die Aufnahme selbst erfolgte während eines Gottesdienstes der Frühjahrstagung 2014 am 27. März in Erfurt. Bei der 256. Mitgliederversammlung der Bundes-ACK in Augsburg wurde die Apostolische Gemeinschaft am 19. März 2025 als 19. Vollmitglied aufgenommen.[3]

Im März 2015 erfolgte die Aufnahme als Gastmitglied in die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF), am 29. November 2022 wurde die Kirche dann als 13. Vollmitglied in Bad Blankenburg aufgenommen. Außerdem engagieren sich einzelne Bezirke und/oder Gemeinden bei ProChrist und in der Evangelischen Allianz.

Gespräche mit der Neuapostolischen Kirche, die 2001 auf deren Initiative intensiviert wurden, wurden nach einem Informationsabend der NAK vom 4. Dezember 2007 seitens der Apostolischen Gemeinschaft zuerst für abgebrochen erklärt. Hintergrund dieser Entscheidung war der Vorwurf, dass mit einer offensichtlich bewusst brüskierenden Grundhaltung unter Nichteinhaltung einer gemeinsamen Absprache zur gemeinsamen Erarbeitung der geschichtlichen Hintergründe seitens der NAK eine tendenziöse und geschichtsverzerrende Darstellung gewählt worden sei. Während des Historikertreffens am 5. Februar 2007 in Hannover, an dem Vertreter der Neuapostolischen Kirche und Vertreter der Vereinigung der Apostolischen Gemeinden teilnahmen, wurden Quellen vorgelegt, welche in die am 4. Dezember 2007 von der Neuapostolischen Kirche veröffentlichte Geschichtsdarstellung keinen Eingang fanden. Mittlerweile entschuldigte sich die NAK für die Art und Weise des Vortrages, nicht aber für den Inhalt. Die VAG hat im Februar 2008 eine Erklärung herausgegeben, in der eindeutige Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Kontakte genannt werden. Allerdings bemühte sich der Stammapostel Leber vor dem Ende seiner Amtszeit durch zahlreiche öffentlichkeitswirksame Versöhnungsgesten - ohne aber die eigentlichen inhaltlichen Diskussionspunkte anzuschneiden - um erneute Kontakte. Anfang März 2014 fanden erneut Gespräche zwischen der NAK und der AG mit dem Stammapostel i.R. Leber, Bezirksapostel i.R. Brinkmann und Bezirksapostel Klingler auf der einen Seite sowie Apostel Groß und Bischof Hykes auf der anderen Seite in Dortmund statt. Im November 2014 wurde während einer Feierstunde die Erklärung zur Versöhnung der beiden Gemeinschaften unterschrieben. Am 11. März 2017 fand eine ähnliche Veranstaltung in Greiz statt, um die Trennung von 1921, die zur Bildung des Reformiert-Apostolischen Gemeindebundes geführt hatte, zu versöhnen.

Weblinks

Literatur

- V. Wissen: Theologische Entwicklungen der Vereinigung Apostolischer Gemeinden (VAG) von 1956 bis heute; Remscheid: Re Di Roma, 2007; ISBN 3-940450-19-7

- E. Diersmann: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. Das Erbe von Friedrich Wilhelm Schwarz, 100 Jahre apostolische Gemeinschaften in den Niederlanden, ein geschichtlicher Überblick; Remscheid: Re Di Roma, 2007. ISBN 3-940450-20-0

- V. Wissen: Zur Freiheit berufen – Ein Portrait der Vereinigung Apostolischer Gemeinden (VAG) und ihrer Gliedkirchen; Remscheid: Re Di Roma, 2008; ISBN 978-3-86870-030-5